金とダイヤモンド どっちが高いのか――この疑問は、多くの人が投資や贈り物を検討する際に一度は抱えるものです。本記事では、金とダイヤモンドについての基本比較をはじめ、価格の決まり方や資産価値の違い、今後の価格変動に関する見通しを幅広く解説していきます。

特に注目したいのが、ダイヤモンド 高い理由と価格操作の実態です。一見して希少で高価に見えるダイヤモンドですが、その背景にはマーケティングや供給調整といった人為的な要素が強く関わっています。

一方、金は価格が明確に市場で公開され、金埋蔵量と今後の希少性という視点でも注目されています。掘り尽くされるリスクや都市鉱山の活用など、供給面での話題も尽きません。

さらに、過去はどっち金とダイヤモンド平成時代という観点から、両者の資産価値の変遷も振り返ります。そのうえで、今後の資産価値は金とダイヤどちらかという疑問にも、専門家の見解や市場の動向をもとに答えていきます。

最後に、ダイヤモンドどこまで上がるか見通しについても考察し、これから投資や購入を検討する人にとっての判断材料を整理しています。価格の違いだけでなく、流動性・保管性・将来性までを見極めることで、自分にとってどちらが適しているかが見えてくるはずです。

記事のポイント

- 金とダイヤモンドの価格が決まる仕組みの違い

- ダイヤモンドの価格が高い理由とその背景

- 金とダイヤモンドの資産価値としての優劣

- 将来の価格変動や希少性に関する見通し

金とダイヤモンド どっちが高いのか

- 基本比較

- ダイヤモンド 高い理由と価格操作の実態

- ダイヤモンドはどこにでもあるのか?

- 金埋蔵量と今後の希少性

- ダイヤモンド 資産価値 ない理由を解説

基本比較

金とダイヤモンドは、いずれも高級品として知られており、投資や贈答品として広く利用されています。ただし、それぞれの性質や価値の決まり方には明確な違いがあります。

まず金は、元素記号Auを持つ天然の金属で、1グラムあたりの価格が日々市場で公開されています。重さと純度で価値が明確に決まるため、取引の透明性が高いのが特徴です。世界中で広く流通しており、通貨の代替や中央銀行の備蓄資産としても機能しています。

一方でダイヤモンドは、炭素の結晶体であり、その価値は「4C」(カット・カラー・クラリティ・カラット)によって評価されます。同じ重量の石でも品質によって価値は大きく異なるため、査定には専門的な知識が求められます。

例えば1カラットのダイヤモンドでも、透明度や色の違いで数十万円から数百万円まで価格差が出ることがあります。これに比べて、金は一定の純度があればどこで買っても価値が大きく変わることはありません。

このように、金とダイヤモンドはどちらも希少性がありますが、価格の決まり方や市場での扱いやすさに大きな違いがあるのです。

ダイヤモンド 高い理由と価格操作の実態

金とダイヤモンドのうち、ダイヤモンドの価格が高い理由は、その美しさや希少性に加え、長年にわたる市場戦略によって価値が作られてきたことが挙げられます。

一般的に、ダイヤモンドは「世界一硬い天然物質」として知られ、婚約指輪など特別な場面での象徴的な存在とされています。ただ、価格がここまで高い背景には「人工的な価格維持」があることも理解する必要があります。

その代表例が、世界最大のダイヤモンド企業であるデビアス社の戦略です。デビアス社は20世紀を通じて、採掘されたダイヤモンドの供給量を厳しく管理してきました。供給を意図的に絞ることで市場価格を下げさせず、安定的かつ高値での取引を維持してきたのです。

また、「ダイヤモンドは永遠の愛」というキャッチコピーを用いたマーケティングが、消費者の心理にも影響を与えてきました。実際には供給量が多くても、「希少で高価である」というイメージが先行し、需要が安定する構図が作られたと言えます。

このような価格形成の実態を知っておくことで、ダイヤモンドが単に自然の価値だけで高額なのではなく、人為的に高値を保っている側面があることも理解できるはずです。

ダイヤモンドはどこにでもあるのか?

ダイヤモンドは一見すると希少な宝石のように感じますが、科学的な視点から見ると、実は世界中に広く存在しています。

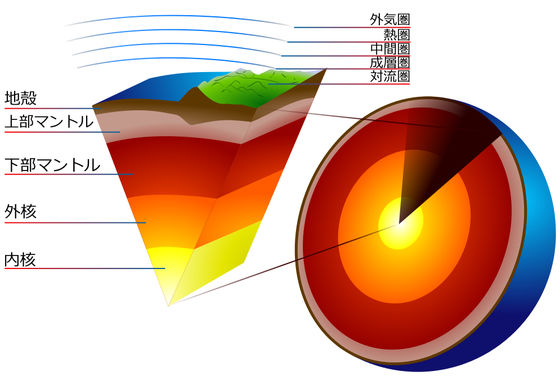

ダイヤモンドは炭素の同素体で、マントル起源の火成岩の中に自然に形成されます。ロシア、ボツワナ、カナダ、コンゴ民主共和国など、限られた地域で産出されることが多いですが、それはあくまで「商業ベースで採掘できる品質と量がある」地域に限った話です。

現在、正確な埋蔵量は公開されていませんが、専門家の間では、地中には非常に多くのダイヤモンドが存在しているとされています。採掘コストや流通の都合で市場に出てこないだけであり、「地球上に存在するダイヤモンドの大部分はまだ採掘されていない」というのが実情です。

この点について、MITの地球・大気・惑星科学の研究者であるウルリッヒ・フォール氏は「ダイヤモンドは地球規模で考えればまったく珍しいものではなく、比較的ありふれた鉱物だということがわかりました。地中深くに眠るダイヤモンドを入手することは現代の技術では不可能ですが、それでもこれまでに考えていたものよりもずっと多くのダイヤモンドが地中に存在しているのです」と述べています。

さらに、近年はラボグロウン(人工)ダイヤモンドの製造技術が飛躍的に進歩し、見た目も物性も天然とほぼ変わらない品質が生まれています。このことも、ダイヤモンドが実際には「どこにでもある」と表現される背景の一つです。

このように考えると、ダイヤモンドの希少性は「物理的な埋蔵量」ではなく「市場に流通しているかどうか」に依存していると理解できます。

金埋蔵量と今後の希少性

金は埋蔵量が限られている貴金属であり、長期的な資産価値の安定性が高く評価されています。

現在までに人類が採掘した金の総量は約18万トンとされており、これは国際競技用プール4杯分程度です。一方で、地中に残されている埋蔵量は約5万トン程度と推定されており、年々その数字は減少傾向にあります。

このような状況から、「金は近い将来採掘し尽くされる可能性がある」と指摘する声もあります。特に、中国やロシアといった主要産出国では、採掘コストの上昇や環境規制の強化により、年間の生産量が頭打ちになっているのが現状です。

たとえ理論的に金を人工的に作ることが可能であっても、現実的には超新星爆発のような膨大なエネルギーが必要とされるため、地球上で再現することは不可能に近いと考えられています。

このため、金の埋蔵量が限られていることは、将来的に価格上昇につながる大きな要因です。安定した需要と供給の減少が組み合わさることで、希少性はさらに高まり、資産としての魅力も増していくと考えられます。

米地質調査所(USGS)は毎年公表している「Mineral Commodity Summaries」で、2023年末時点で経済的に生産可能な金の埋蔵量は5万9000トンと推定。前年から7000トン増加しております。

ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)によると、2023年の世界産金量は3644.4トン。新規の鉱脈発見などを考慮せずに直近のペースで掘り続けると、机上の計算では後16年で、掘り尽くしてしまう計算となります。

なお、「埋蔵量」とは地中に残っている金の量ではなく、現在の技術や経済状況で掘り出せる量を指し、今後の技術革新によって埋蔵量は増える可能性があります。

ダイヤモンド 資産価値 ない理由を解説

多くの人が「ダイヤモンドは高価だから資産になる」と考えがちですが、現実には資産価値が低いとされています。その主な理由は、価格の不透明性と市場流動性の低さにあります。

まず、ダイヤモンドは同じカラット数でもカットやカラー、透明度などの違いで価格が大きく異なります。そのため、同じ重さでも一律の価格で評価できず、再販時には大幅な価格差が生まれやすいのです。

次に、ダイヤモンドの買取市場は金のように明確な相場が存在しません。購入価格に対して買取価格は1/10以下になることも珍しくなく、査定も業者ごとに大きな差が出やすいため、資産としての安定性に欠けます。

さらに、需要も限定的です。ダイヤモンドは主に装飾品としての需要が中心で、経済不安時には売却が難しくなることがあります。一方、金は宝飾品・工業用途・投資対象と幅広いため、流動性に優れているのです。

このような背景から、見た目の高級感に反して、ダイヤモンドは資産形成に向いているとは言えません。投資目的で保有するにはリスクが高く、慎重な判断が必要です。

金とダイヤモンド どっちが高いとされてきたか

- 過去はどっち金とダイヤモンド平成時代

- 金はどこまで上がる

- ダイヤモンドどこまで上がるか見通し

過去はどっち金とダイヤモンド平成時代

金とダイヤモンドを比較してみると、平成時代(1989年〜2019年)を振り返る中で、資産としての価値がより安定していたのは金でした。この期間、両者は共に高級素材として扱われてきましたが、経済変動に強く、投資対象として人気が高まったのは金です。

例えば、2008年のリーマンショック以降、金価格は急上昇しました。これは「有事の金」と呼ばれるように、経済不安の中で金が安全資産と見なされたためです。2011年には過去最高水準を記録し、多くの投資家が金に注目しました。

一方、ダイヤモンドは価格が一定に見えても、実際には個体ごとに評価が分かれやすく、資産価値としては不安定な面がありました。また、ダイヤモンドの市場は流通の透明性が低く、売却しづらいという課題もあったのです。

このように平成時代を通じて見れば、投資性・保管のしやすさ・価格の透明性という点で、金の方がより堅実な資産として扱われてきたことが分かります。

価格だけ知りたい方におすすめ!/

金やダイヤの査定、今いくら?

気になる価格をLINEでサクッと無料見積もり!

「売るかはまだ決めていない…」

「とりあえず相場だけ知りたい…」

そんな方でもOK!

リファスタのLINE見積もりなら、

画像を送るだけで、専門査定士が迅速回答!

▼今すぐ試す▼

【LINEで無料査定を試してみる】

手間なし・匿名OK・しつこい営業なし

金・ダイヤモンドの価格チェックは、

まずLINEで気軽に確認してみてください!

金はどこまで上がる

金の価格は現在、歴史的な高値圏で推移しています。2025年5月時点で、国内では1gあたり17,000円を突破し、国際市場でも1トロイオンスあたり3,000ドルを上回る展開が続いています。一部では今後18,000〜20,000円のラインを目指すとの見方もあり、注目が集まっています。

この価格高騰の背景には、複数の要因が重なっています。代表的なものとしては、地政学リスクの高まり、インフレ懸念、そして各国中央銀行による金保有の増加が挙げられます。たとえば2024年には世界の中央銀行が1,000トン以上の金を購入しており、これは年間生産量の約3分の1に相当します。こうした大量購入が、金価格の下支えとなっているのです。

さらに、投資家層の変化も見逃せません。かつては金利上昇や株価の動きに影響されやすかった金ですが、現在では金・株式・金利の相関関係が崩れ、独自の値動きを見せるようになりました。この背景には、ETFを通じた機関投資家や個人投資家の参入、ヘッジファンドによる短期売買の活発化などが影響しています。特に金ETFは、最近では約3,500トンもの規模に達しており、金市場のボラティリティを高める一因となっています。

供給面においても、状況は深刻です。現在の年間採掘量は約3,000〜4,000トンとされていますが、このペースが続けば、10〜15年以内に採掘可能な埋蔵量の多くが枯渇すると指摘されています。特に採算の取れる鉱脈はすでに掘り尽くされており、今後は深海や極地など、過酷な環境に依存することになるでしょう。

ただし、金には価格上昇を抑制する要因も存在します。その一つが「都市鉱山」と呼ばれるリサイクル金です。金価格が上昇すると、消費者が不要な金製品を売却し、市場に再供給される流れが強まります。これは金価格に自然なブレーキをかける働きをします。

また、金は利息や配当を生まない資産であるため、金利が上昇する局面では魅力が薄れ、価格が一時的に下落するリスクもあります。加えて、近年は「有事の金」という常識も通用しづらくなっています。戦争や紛争が起きても、投機筋が先物取引で利益確定を急ぐため、一時的に金価格が下落するケースも見られます。

こうした複合的な要因を総合すると、金は中長期的に見て高値を維持する可能性がある一方で、短期的には調整局面もあり得るというのが大方の見方です。米国や中国の経済政策、FRBの動向、そして地政学的リスクなど、今後の金価格は引き続き多くの外的要因に左右されるでしょう。投資を検討する際は、これらのリスクも踏まえたうえで慎重な判断が求められます。

ダイヤモンドどこまで上がるか見通し

ダイヤモンドの価格は近年不安定な動きを見せており、将来的な上昇には限界があると見る専門家も増えています。特に2023年から2024年にかけては価格が下落傾向となり、1カラットあたりの相場は約20,000ドルを割り込む場面も見られました。

この背景には、供給の変化と消費者の意識の変化が挙げられます。ロシア産ダイヤモンドの流通制限による供給不足は一時的な価格上昇を生みましたが、それ以上に人工ダイヤモンドの普及が天然石の需要を下げている現状があります。

例えば、同じ見た目・品質のラボグロウンダイヤモンドであれば、天然石の半額以下で購入できるケースもあり、若い世代を中心に支持が高まっています。この価格競争は、天然ダイヤモンドの長期的な価値維持に影響を及ぼす要因となるでしょう。

このように、今後ダイヤモンドが大きく価格上昇するには、供給制限に加え、天然石の希少性を再認識させるような需要喚起が必要になると考えられます。

ダイヤモンド 価値 今後の変動要因

今後のダイヤモンドの価値は、複数の外的要因に大きく左右される見通しです。最も大きなポイントは、合成ダイヤモンドの市場拡大と、世界経済の変動です。

まず、ラボグロウンダイヤモンドの急速な普及は、天然ダイヤモンドの価格に直接的な圧力をかけています。消費者の多くは、「見た目が同じなら価格が安いほうを選ぶ」という合理的な判断をするため、天然石の価値が相対的に下がっていくことは避けられません。

また、世界的な景気の動向も無視できません。高級品であるダイヤモンドは景気に敏感であり、消費が冷え込むと売れ行きが鈍り、価値も下落します。反対に、経済成長が続き富裕層の需要が増えれば、一定の価格水準は維持される可能性があります。

加えて、ロシア・アフリカ諸国の供給リスク、そしてデビアス社のような供給調整を行う企業の動きも注視する必要があります。これらの企業が市場流通量を絞ることで、一時的に価格が持ち直すことも考えられます。

このように、ダイヤモンドの価値は単純な希少性だけで決まるものではなく、技術・流通・経済の3要素の影響を受けやすいと言えるでしょう。

セレブに人気なのはどっちか検証

金とダイヤモンドのどちらがセレブリティの間で人気かというと、用途によって異なるものの、ジュエリー用途ではダイヤモンド、資産保有としては金という傾向がはっきりと見られます。

例えば、ヴィクトリア女王やマリリン・モンローといった歴史的な人物たちは、婚約指輪や記念ジュエリーとしてダイヤモンドを好んでいました。現在でも、有名ハリウッド女優やファッション界のアイコンたちは、豪華なダイヤモンドジュエリーを披露する場面が多く見られます。

一方、金はその「永続性」と「実用性」により、セレブの中でも資産家や投資家層に人気があります。実際、多くの富裕層は金地金やインゴットを資産の一部として保有しており、地政学的リスクへの備えとして選ばれているのです。

このように、魅せるジュエリーとしての華やかさならダイヤモンド、価値の保存という観点では金、という住み分けがされていることが分かります。

今後の資産価値は金とダイヤどちらか

金とダイヤモンドを比較した場合、将来にわたって資産価値を維持しやすいのは金の方だと見る専門家が多くなっています。その理由には、価格の透明性と流動性の高さが大きく関係しています。

金は世界中の市場で毎日価格が更新され、重さと純度によって簡単に価値が判別できます。そのため、保有するだけでなく、いつでも現金化しやすいという利点があります。また、国際的にも通貨の代替手段として重視されており、中央銀行も保有を強化している状況です。

一方、前述の通りダイヤモンドは1点ごとに価値が異なり、再販時に大きく目減りするリスクがあります。投資対象というよりは、あくまで趣味性や記念性が強い資産であり、安定性には欠ける部分があります。

こうした違いを踏まえると、将来的な資産形成やリスクヘッジの手段としては、金の方がより実用的で信頼性が高いと考えられます。もちろん、ダイヤモンドにも魅力はありますが、投資という視点で見るなら慎重に選ぶべきです。

金とダイヤモンド どっちが高いかを判断する15の視点

- 金は世界共通の市場価格が存在し、価値が一定である

- ダイヤモンドは品質により価格が大きく変動するため、価値判断が難しい

- 金は流動性が高く、世界中で容易に売買できる

- ダイヤモンドは再販時に大きく価値が下がる傾向がある

- 金は国際的な通貨代替資産として中央銀行も保有している

- ダイヤモンドは供給調整によって市場価格が人為的に維持されてきた

- 金は過去の経済危機時にも資産価値を維持してきた実績がある

- ダイヤモンドは人工石の台頭により希少性が相対的に下がっている

- 金は採掘可能な埋蔵量が少なくなっており将来的に希少性が高まる

- ダイヤモンドは地球規模で見ると広く存在している鉱物である

- 金は投資商品としてETFなどを通じて広く普及している

- ダイヤモンドは査定が複雑で初心者には扱いにくい資産である

- 金は「都市鉱山」によるリサイクル供給も価格形成に影響している

- ダイヤモンドは需要の多くがジュエリーに偏っており経済に敏感である

- 金は将来的な価格上昇の可能性が専門家の間でも指摘されている