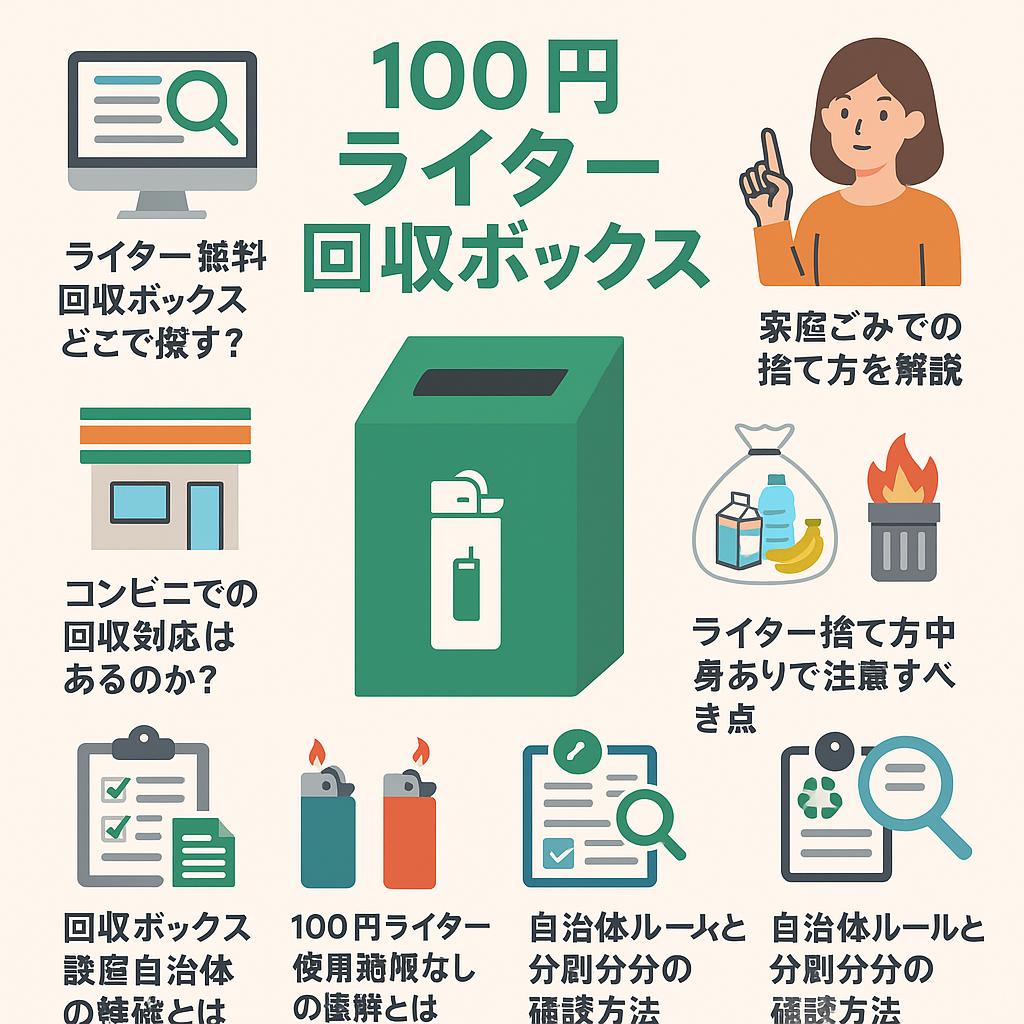

火を扱うライターは、小さくても処分方法を誤ると大きな事故につながる危険なアイテムです。特に、日常的に100円ライターを使用している方にとって、「そろそろ捨てたいけど、どうすれば安全に処分できるのか」と悩む場面もあるでしょう。

たとえばライター無料回収ボックスどこで探す?と検索しても、実際に設置している自治体は限られており、なかなか情報が見つからないこともあります。また、ライター回収ボックスは消防署にもある?という疑問を持つ方もいますが、その設置状況や利用条件は地域ごとに異なります。

本記事では、「100円ライター使用期限なしの誤解とは」といった基本情報から、家庭ごみでの捨て方を解説し、回収ボックスがない場合の対処法まで網羅的にご紹介します。

アウディのような高級車を大切に扱う人であれば、日常品の処分にも丁寧な姿勢が求められるはずです。ライター処分の正しい知識を身につけ、火災や事故を未然に防ぎましょう。

100円ライター回収ボックスの設置場所は?

- 無料回収ボックスどこで探す?

- 消防署にもある?

- コンビニでの回収

- 設置自治体の特徴とは

- ボックスの正しい使い方と注意点

- 不法投棄せず安全に処分するために

無料回収ボックスどこで探す?

まず、ライターの無料回収ボックスはすべての地域にあるわけではありません。設置している自治体は限られており、全国的に見ればごく一部です。したがって、最も確実なのはお住まいの自治体の公式ホームページを確認することです。

検索する際は「〇〇市 ライター 回収ボックス」など、地域名を含めて調べると、設置の有無がすぐにわかります。多くの自治体では、役所や清掃センター、または地域の公共施設に設置しているケースが多く見受けられます。

ただし、同じ県内であっても、市町村ごとに対応が異なる場合があります。例えば、A市にはボックスがあっても、隣のB市には設置されていないことも珍しくありません。

このように、ライターの回収方法は地域によってバラバラなため、まずは自治体に確認することが基本です。また、電話で問い合わせると、設置場所だけでなく利用方法や注意点まで丁寧に教えてもらえる場合もあります。

消防署にもある?

一部の地域では、消防署にライター専用の回収ボックスが設置されている場合があります。ただし、これは全国的に普及している方法ではなく、あくまでも例外的な取り組みといえます。

そもそも、消防署が回収ボックスを設置する理由には、火災のリスクを軽減したいという意図があります。ライターは誤った捨て方をすると火災の原因にもなり得るため、安全対策として設置を進めている自治体もあるのです。

とはいえ、消防署でのライター回収は常時実施されているわけではなく、一定期間のキャンペーンや限定的な取り組みであるケースも見られます。また、回収対象が「ガスの入っていない使い切ったライターのみ」とされていることもあります。

したがって、利用を検討する際は、事前にその消防署に電話などで確認をとることをおすすめします。勝手に持ち込むと対応してもらえないこともあるため、注意が必要です。

交野市の消防本部ではライターを回収していますコチラ

コンビニでの回収

基本的に、一般のコンビニではライターの回収は行っていません。コンビニはごみの集積所ではなく、廃棄物処理の対象に指定されている店舗もほとんどないため、ライターの持ち込みは避けるべきです。

たとえ店頭でライターを販売していたとしても、使用済みライターの回収は行っていないのが通常です。無断で店内のゴミ箱などに捨てる行為はマナー違反であり、不法投棄にあたる可能性もあります。

一方で、例外的にたばこ専門のコンビニや喫煙具販売店では、常連客向けに使い終わったライターを回収してくれる場合もあるようです。これは信頼関係に基づいた非公式な対応であり、誰にでも提供されるサービスではありません。

このように考えると、ライターの処分は自治体の指定方法に従うのが最も安全かつ確実だといえるでしょう。

設置自治体の特徴とは

回収ボックスを設置している自治体には、いくつかの共通点があります。その一つが、過去にライターやスプレー缶による収集車火災や事故が発生した経験があることです。

そのような事故を未然に防ぐ目的で、自治体主導で危険物の分別回収体制を整えた結果、回収ボックスの設置につながっています。また、地域住民へのゴミ分別教育が積極的に行われていることも特徴の一つです。

さらに、都市部や人口の多い自治体のほうが、公共施設の数や管理体制が整っているため、回収ボックスを導入しやすい傾向にあります。具体的には、役所・清掃センター・公民館など、人が集まりやすい施設が設置場所として選ばれます。

ただし、ボックスがあるからといって自由に捨てていいわけではありません。事前にガスを抜いておくことが前提である場合がほとんどです。利用者の意識も求められるのが、こうした自治体の特徴です。

ボックスの正しい使い方と注意点

回収ボックスを利用する際には、いくつかの正しい手順と注意点があります。まず大前提として、中身を使い切ったライターであることが求められます。

特にガスライターの場合は、完全にガスを抜いた状態にしてから投入しましょう。抜き方がわからない場合は、ライターを風通しの良い屋外でレバーを押し続けるなどして対応します。未処理のまま捨てると、火災や爆発の原因になるおそれがあります。

また、他のゴミを一緒に入れてはいけません。回収ボックスはライター専用であり、スプレー缶や乾電池を混入させるのは厳禁です。誤って投棄すると、回収や処理に余計な負担をかけるだけでなく、回収そのものが停止されるリスクもあります。

そしてもう一つは、ボックスの利用時間や設置場所のルールを守ることです。施設によっては利用可能時間が決まっている場合もあり、夜間に持ち込むとトラブルの原因になります。

安全に、そして他の利用者への配慮を忘れずに使うことが、正しい使い方といえるでしょう。

100円ライター回収ボックスがない場合の対処法

- 家庭ごみでの捨て方を解説

- 中身ありで注意すべき点

- 不用品回収業者ならそのまま出していい?

- 100円ライター使用期限なしの誤解とは

- ライター事故を防ぐための事前準備

- 自治体ルールと分別区分の確認方法

- 100円ライター回収ボックスの正しい使い方と対応地域まとめ

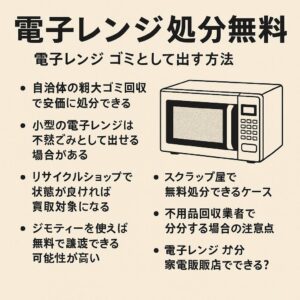

家庭ごみでの捨て方を解説

家庭ごみとしてライターを捨てる際は、お住まいの自治体の分別ルールに従うことが最も重要です。ライターは多くの地域で「不燃ごみ」または「危険ごみ」として扱われていますが、処分の際の細かな条件が異なります。

例えば、「透明な袋に入れ、中身が見えるようにする」「袋に“危険”と記載する」「ライター単体で袋に入れる」など、各地で指示が分かれているため注意が必要です。

また、ライターは火災リスクがあるため、必ず中身のガスを使い切った状態で捨てることが基本です。そのまま家庭ごみに混ぜてしまうと、ごみ収集車内で爆発や発火事故が起きる危険があります。

捨て方が不明な場合は、自治体のホームページを確認するか、直接清掃課などに問い合わせてみるのが確実です。

中身ありで注意すべき点

中身が残っているライターを捨てる場合、そのまま廃棄するのは非常に危険です。ライター内にガスが残っていると、収集車やごみ処理場での火災や爆発の原因になることがあります。

このような事故を避けるためには、適切なガス抜き作業が必要です。屋外の風通しが良い場所で、レバーを押し続けてガスが出なくなるまで放出しましょう。ガムテープや輪ゴムでレバーを固定すれば、長時間の作業も安全に行えます。

どうしてもガス抜きができない場合は、無理にハンマーなどで破壊しないでください。摩擦や衝撃で引火する可能性があるためです。ガスが残っているライターを処分したいときは、自治体に相談するか、不用品回収業者の利用も検討すると良いでしょう。

不用品回収業者ならそのまま出していい?

不用品回収業者を利用すれば、ライターをガス抜きしなくても引き取ってもらえる場合があります。特に、他の大型ごみや大量の不用品と一緒に処分する際には便利な選択肢です。

ただし、すべての業者がライターを受け付けているわけではありません。事前に電話やメールで「ライターの回収は可能か」「中身が残っていても大丈夫か」を確認する必要があります。

また、ライター単体だけを回収してもらうにはコストが高くつくため、ほかの不用品と一緒に処分するケースが最も効率的です。引っ越しや片付けのタイミングでまとめて依頼するのがおすすめです。

\出張費・見積費0円!/

100円ライター使用期限なしの誤解とは

多くの人が勘違いしやすいのが、「100円ライターに使用期限はない」という話です。確かに、ライターそのものには明確な期限表示がされていないことが多いですが、だからといっていつまでも使えるわけではありません。

実際には、金属部分のサビや着火装置の劣化、ガス漏れなどで使用できなくなることがあります。特に保管状態が悪い場合、数年で不具合が出ることも珍しくありません。

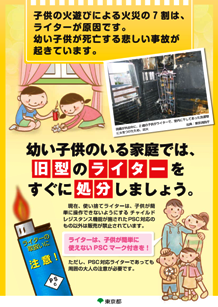

さらに、古いライターはPSCマークやCR(チャイルドレジスタンス)機能が付いていないことも多く、安全性に問題がある可能性があります。こうしたライターは、できるだけ早めに処分を検討しましょう。

ライター事故を防ぐための事前準備

ライターを捨てる前には、いくつかの安全対策を行う必要があります。とくに、使い捨てライターのガス抜き作業は事故防止の第一歩です。

ガス抜きは風通しが良く、火の気のない屋外で行いましょう。レバーを押してガスが出なくなるまで放置する方法が一般的です。ガス抜きが完了したかどうかは、着火操作をして火がつかないか確認すると安心です。

一方、オイルライターの場合は、中のオイルを自然揮発させるために芯や綿を取り出しておくとよいでしょう。

このように、捨てる前に適切な準備を行うことで、事故やトラブルを未然に防ぐことが可能です。

自治体ルールと分別区分の確認方法

ライターの処分で迷ったときは、自治体ごとのルールを確認するのが基本です。日本では自治体ごとにゴミの分類や収集方法が異なるため、全国共通のルールは存在しません。

たとえば、ある市では「不燃ごみ」として出せる一方で、別の市では「危険ごみ」や「有害ごみ」に分類されていることもあります。また、中身の抜き取りや表示義務(「危険」と袋に書くなど)など、細かなルールも異なります。

確認方法としては、お住まいの市区町村の公式ホームページで「ライター 処分」などのキーワードで検索すると、具体的な分別ルールが掲載されていることが多いです。

自治体によってはガイドブックの配布や電話相談も行っています。自己判断せず、必ず確認してから処分するようにしましょう。

不法投棄せず安全に処分するために

ライターは小さくても火災や事故につながる危険性を持つため、不法投棄は絶対にしてはいけません。駅や公園のゴミ箱、喫煙所などに放置されているライターを見かけることもありますが、それが原因で火災が発生する可能性も十分にあります。

特に、ガスが残っているライターを人目につかない場所に捨てると、爆発や発火の危険だけでなく、周囲の人々の安全にも大きな影響を与えることになります。

安全に処分するためには、自治体の分別ルールを守って捨てること、不用品回収業者を活用すること、あるいはライター回収ボックスを利用することが挙げられます。

不法投棄は法律違反であり、発見された場合は処罰の対象にもなります。どんなに面倒でも、適切な方法で処分することが社会的なマナーです。

100円ライター回収ボックスの正しい使い方と対応地域まとめ

- 100円ライター回収ボックスはすべての自治体に設置されているわけではない

- 設置の有無は自治体のホームページで確認できる

- 「〇〇市 ライター 回収ボックス」と検索すると情報が見つけやすい

- 多くの自治体では役所や清掃センター、公民館などに設置されている

- 隣接する市町村でも対応状況が異なるケースがある

- 電話での問い合わせにより、設置場所や注意点が詳しく分かる

- 一部地域では消防署に回収ボックスが設置されていることもある

- 消防署での回収は常設ではなく期間限定で行われることがある

- 回収対象が使い切ったライターに限られている場合がある

- 一般のコンビニではライターの回収対応はしていない

- 喫煙具専門店などでは非公式に回収しているケースもある

- 設置自治体は過去に収集車火災などの事故を経験している場合が多い

- ガス抜きをしてから回収ボックスに入れるのが原則となっている

- 回収ボックスにはライター以外の物を混入させてはならない

- 利用可能な時間帯や施設のルールを守る必要がある